篠田桃紅展-生誕110年記念-

開催期間:2024年01月24日~ 2024年02月05日開催場所:福岡三越 4階 岩田屋三越美術画廊

美術家・篠田桃紅が歩んだ時代に迫る回顧展

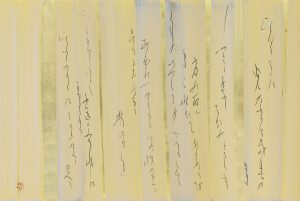

東洋的な伝統美と革新的な造形美を融合させ「墨象」という新しいジャンルを切り拓き、世界のアートシーンに影響を与えた孤高の美術家、篠田桃紅(享年108歳)。生誕110年を記念して、桃紅のアトリエに残されていた原画や版画、書を一堂に特別展示いたします。100歳を超えても「もっといいものを創りたい。」と、墨と格闘し続けて、後世に残した作品の数々を心ゆくまでご高覧ください。

『篠田桃紅百十年史ダイジェスト』

美術家 篠田桃紅の誕生

1913年中国の大連(旧満州国大連)生まれ。5歳の時はじめて墨と筆を取り、父から書の手ほどきを受け、漢学、印刻、書、水墨、和歌をはじめ、中国や日本の古典を学びました。青春時代には、第一次世界大戦、満州事変と戦争が暗い影を落としましたが、1950年代になり、桃紅は前衛の書家として頭角を現します。ピエール・アレシンスキーは映画「日本の書」(1956年完成)の撮影のため、桃紅の制作現場を取材しています。

渡米・欧米に影響を与えた表現

1956年、桃紅は43歳で渡米。当時ニューヨークでは抽象表現主義が、ヨーロッパではアンフォルメル運動が席捲しており、桃紅は改めて自分の表現に確信を得たと言います。そして文字を解体し、純粋な自己のかたちを追求することに。墨による美しく鋭いモノトーンな面と線の構成。金箔、銀箔を使いながらも派手さのない上品なマチエール。森羅万象に命が宿ると囁くかのようなやさしさと相反する厳しさ、大胆さ。幽玄の中に無限の美をみる、といった考えは、欧米人に大きな衝撃を与えました。

日本へ。小倉百人一首を手掛ける。

ニューヨークを拠点に、ワシントン、シンシナティー、シカゴの美術館から次々と展覧会の招待を受けて、成功を収めますが、渡米先で墨と和紙がいかに日本の気候と風土に根ざしているかを悟り、2年後帰国します。その後は、制作は日本で、発表は海外で、という生活を続けます。1980年代から百人一首を手がけ、日本橋三越本店を皮切りに各地を巡回して展覧会が開催されました。

墨による抽象「墨象」のジャンルを確立。

桃紅は、日本古来の書に根ざした独自の墨による「かたち」を創造し、欧米で高い評価を受けました。次第に桃紅の表現は文字という形態を離れて、やがて余計なものをそぎ落としながら深い含みを持った現在の墨象へと向かっていきます。

墨のくろ、それは「玄」であり、老子によれば、玄とは人生と宇宙の根源であり、真っ黒の一歩手前の色、明るさのある黒で、心を騒がせない、動きを残す色という深い意味が込められているそうですが、そこに到達するのは、限りなく難しいと桃紅は言います。

百歳を過ぎても常に新しい「かたち」を追い求めてきた桃紅の創作の源は何だったのでしょうか?それは童心の如く美しい一本の線を描き続けてきた無為自然の不屈の魂でありましょう。

『二十歳の思い出』 篠田桃紅氏にインタビュー(2015年初夏 / 聞き手 平田美智子)

「人は忘れるということで人生のバランスを保つ」

私が二十歳の頃は、戦争に向かって社会情勢が大きく変化していきました。その後、日中戦争が始まり、配偶者が戦争にとられ、未亡人となった友人たちが何人もいました。戦争という事態に割りを食うのはきまって女性や子供です。残念ながら夢や希望に満ちている青春時代ではありませんでした。

男女七歳にして席を同じゅうせず。」という諺があるように、親が決めた人と結婚するのが当たり前という時代でした。家長である父親の存在が絶対で、生きたいように生きることもできなかった。当時は親や年寄りのモラルと若い人々とのモラルのぶつかり合いでした。

芥川龍之介が「女性はパラソル一つ買うのにも、デパートメントのあちらこちらを行ったり来たりして、一日がかりで決めるのに、一生の相手を選ぶのは、知り合いの叔母さんとか学校の校長とか、そういうはなはだあてにならぬ人物のすすめによって決めることにどうしても理解に苦しむ。」と随筆に書いていました。私は本当だ。この人の言う通りだとおもいました。それで運良くいい人にあたればいいけど、結婚はくじ引きみたいなものだと。失敗しても伴侶は自分で決める、今の時代の方がいいですね。

親の決めた相手と結婚させられないように、お習字を教える道を選びました。昔から書道の先生に「あなたはいつでもひとかどの書家になれますよ。」と褒められていたので、これだったらやっていけると自信がありました。独立するために選んだ道です。

二十代の前半、私は東京の銀座で初個展を開きました。個展を観たある書道家が、才気煥発だけれども、根がない「根無し草」と批評しました。その当時、日本にはまだ抽象的な自由な表現がなかった頃で、古典的な書の写しのようにまねしたものでないと評価されなかった。言うなれば、既製品を複製する、それが書道というものだった。

戦時中、文化や芸術にどれだけの価値があったのでしょうか。それよりも道端に生えている一本の雑草を見て「これは食べられるのか。」というおもいのほうが強かった。

他に何を考えていたか?何にも覚えていません。人は「忘れる」ということで、人生のバランスを保っているのかもしれません。ただこの歳になると戦争の愚かさを後世に伝える必要がある、とおもう一方、人は自分で経験していないことを聴かされても、「ああ、そうか?」という程度で身に染みることはありませんね。人間は自分の経験すら忘れる儚い存在です。

【略歴】1913年、中国・大連に生まれる。5歳の時、父の手ほどきで初めて墨と筆に触れ、以後独学で書を極める。第二次世界大戦後、文字を解体し墨で抽象を描き始める。1956年渡米しニューヨーク、ボストン、シカゴ、パリ他で個展を開催。58年の帰国後は、壁画や壁書、レリーフといった建築に関わる仕事や、東京・芝にある増上寺大本堂の襖絵などの大作を手掛ける一方で、リトグラフや装丁、題字、随筆など、活動は多岐にわたった。2005年、ニューズウィーク(日本版)の「世界が尊敬する日本人100人」に選ばれるなど、晩年まで精力的な活動を続けた。2021年3月1日に逝去。

【主要コレクション】メトロポリタン美術館・ボストン美術館・グッゲンハイム美術館・大英博物館・東京国立近代美術館・岐阜県美術館・関市立篠田桃紅美術空間(岐阜県)・コンラッド東京・ザ・キャピトルホテル東急(東京)・電通本社(東京)・京都迎賓館・増上寺 など